自分の名前の印鑑は、金融機関に口座を開く時、会社で書類を回す時など、生活に欠かせませんね。身近でありながら、自分自身を証明するための大切な存在でもあります。よって、他人の印鑑を無断で作ったり、勝手に使用したりすることは、法律によって禁じられています。

刑法には、印章(=はんこ)にかかわる犯罪の規定が5つあります。その中でも、私たちに身近なのは第167条「私印等偽造罪・私印等不正使用等罪」です。

第167条1項には、「行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処せられる」とあります。たとえ使用していなくとも、「使おうと思って他人の印章を勝手に作った」時点で、すでに犯罪が成立してしまうということです。

更に2項には、「他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、167条1項と同様」とあります。「他人の印章を勝手に使う行為」と「偽造品を使う行為」が禁じられています。たとえ自分が偽造したものでなくとも、偽物と知りながら使った時点で犯罪が成立します。

このように「偽造する」「他人のものを勝手に使う」「偽造品を使う」という3つの行為は禁止されています。もしこれらの行為が許されていたら、はんこに対する信頼感、ひいては、押捺されている書類への信頼感が失われてしまいます。だから、法律でしっかりと決めているわけです。

偽造したり、他人になりすましたり、普通そんなことはしないよ、自分には関係ないよ、と思われるかもしれません。しかし、休みの人の机にあった印鑑を代わりに押してあげたことはありませんか?安易な気持ちで他人の押捺をし、問題になってしまうこともあります。法律と密接な関係のある大切なものだということをしっかりと認識し、気軽に使用しないよう気を付けましょう。

基本的には本人が押すべきですが、もしどうしても代理で押さなければならない時は、必ず事前に本人の承諾を得るようにしましょう。

また、自分自身の管理も忘れてはいけません。

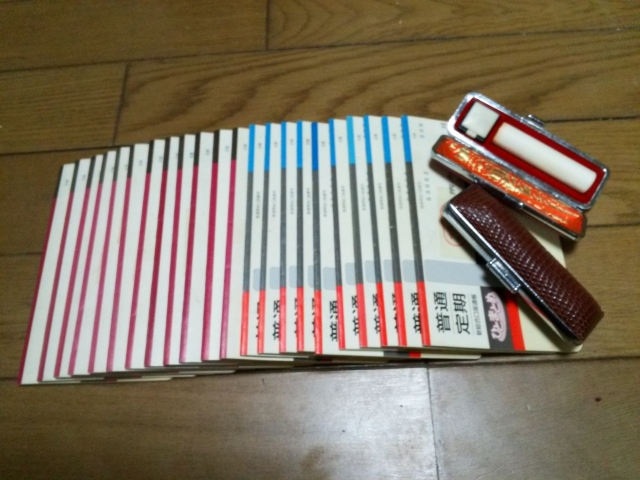

どこでも買える三文判は偽造が容易で安全性が低いため、実印に登録するのは避けた方が無難です。万が一、実印の紛失や盗難などがあった場合は、すぐに改印届を出しましょう。三文判を実印にしている方も、改印届によって新しいものに替えることができます。会社でも机の上に置きっぱなしにせず、鍵のかかる引き出しにしまうなどの配慮が必要です。

自分で押す、自分で守るの2点をしっかりと意識して、安心安全なはんこライフを送りましょう。